東北地方にはオシラサマという民間信仰があります。

地域によって差異はあるものの広範囲にわたって伝わる信仰です。

… 昔あるところに貧しき百姓あり。妻はなくて美しき娘あり。また一匹の馬を養う。娘この馬を愛して夜になれば厩舎に行きて寝ね、ついに馬と夫婦になれり。或る夜父はこの事を知りて、その次の日に娘には知らせず、馬を連れ出して桑の木につり下げて殺したり。その夜娘は馬のおらぬより父に尋ねてこの事を知り、驚き悲しみて桑の木の下に行き、死したる馬の首に縋りて泣きいたりしを、父はこれを悪みて斧をもって後より馬の首を切り落とせしに、たちまち娘はその首に乗りたるまま天に昇り去れり。オシラサマというはこの時より成りたる神なり。… (遠野物語69話)

遠野物語/山の人生 著:柳田国男 岩波文庫

後日父親の夢に娘が現れ、翌朝蚕が現れるからそれを桑の葉で飼育するように告げたところ、これが後に養蚕業として発展しこの地区の生活を支えることになったと言われています。

地域ごとに色々なバージョンがあるようですが、大まかにはこんなストーリーですのでオシラサマは家の神、蚕の神、馬の神など様々な形で信仰の対象となっています。

このように地域にひっそりと伝わる民間信仰は探せば色々とあるのかもしれませんが、民俗学的な資料として博物館に飾られているもの以外はなかなか接点を持つことができません。

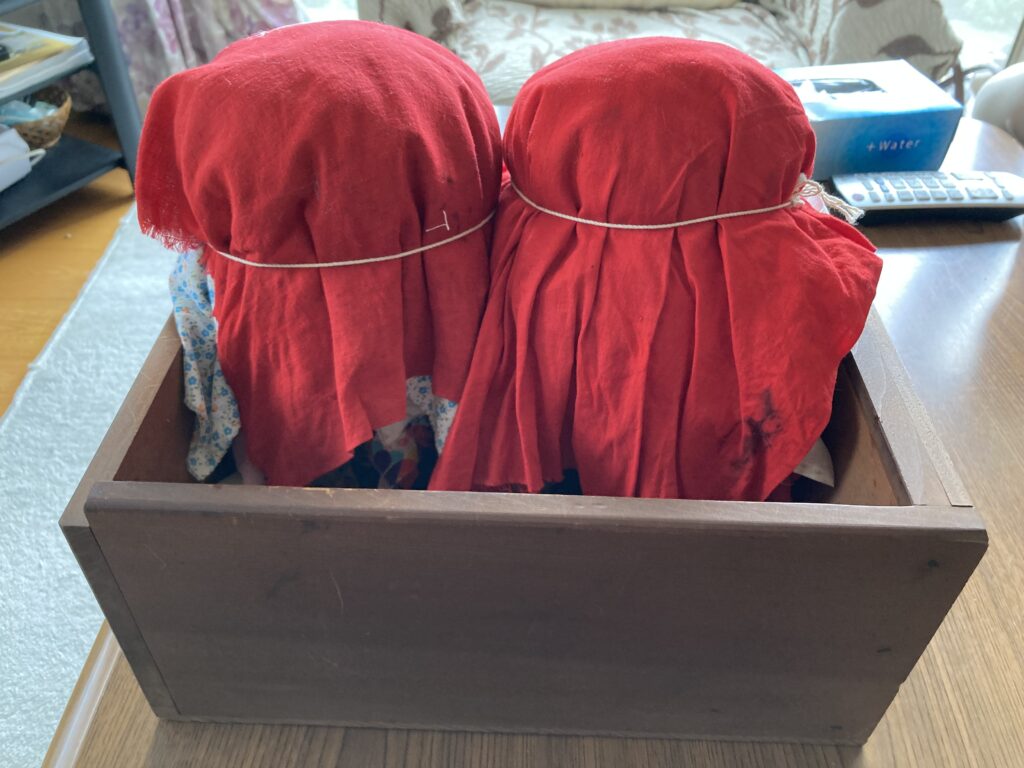

しかしながら幸いにも令和四年の夏に東北地方を巡った際に、岩手県二戸市の旧家で古くから伝わるオシラサマを見せて頂く機会に恵まれました。

見せて頂いたオシラサマは約320年ほど前からお祀りされているものです。毎年一枚ずつ布を着せていくので大変な大きささになっていました。それでも古いものは取り除いているとのことでしたが。

残念ながら今の祀り手の方が最後になるだろうとのことでしたが、小正月の一月十六日には今も”オシラアソバセ”というオシラサマのお祀りを昔と変わらない形で行っているそうです。

オシラサマにまつわるお話もいくつかお聞きできましたが、オシラサマは神様とはいえ自分達と別の世界にいる遠い存在という訳ではなく日々の生活に溶け込んだもので、家事で手が開かない時には小さな子供にお人形のように渡して一緒に遊ばせたりしていたそうです。

遠野物語でも子供が祠に祀られている十王様を出してきて遊んでいると、「バチ当たりなことをするな!」と子供に注意した大人に逆にバチが当たったという逸話が残されています。せっかく子供達と楽しく遊んでいたのに邪魔をしたというのがその理由だそうですが、このように日々の生活と密接に関わった神様の存在も民間伝承の面白いところですね。

こうした身近な神様たちが厳しい環境で暮らす東北の人たちの心の拠り所だったのかなと思います。